-

- Bourges

Bourges

La mairie

- Vie pratique

Vie pratique

Quotidien

Mes démarches en ligne

- A tout âge

A tout âge

Enfance

- Petite enfance

- Espace familles

- Ecoles

- Aux arts les enfants

- Restauration scolaire

- Foire aux questions réservations/ annulations des services

- Accueil avant et après la classe

- Centres de loisirs

- Règlement des accueils périscolaires et centres de loisirs

- Ludothèques

- Centres d'animation de quartier

- Aires de jeu

- Carte famille

Jeunesse

- Culture

Culture

Evénements

- Patrimoine

- Sports

- Environnement

Environnement

Actions

- Bourges, une ville engagée

- Concertation pour les zones d’accélération de production d’énergie renouvelable

- Bourges à vélo

- Atlas de la biodiversité

- Fleurissement

- L'arbre en ville

- Plan de prévention du bruit dans l’environnement

- Stationnement gratuit pour les véhicules "propres"

- Et si je jardinais à Bourges...

- Aide à l'achat d'un vélo

- Les zones naturelles accessibles au public

Lieux

- Vie de la ville

Vie de la ville

Associations

Action sociale et santé

- Grands projets

Vous êtes ici : Accueil > Vie pratique > Egalité Femmes-Hommes

Egalité Femmes-Hommes

Inauguration du violentomètre le 25 novembre 2025 sur le Pôle associatif et Centre-médico scolaire Gisèle Halimi, 4 av Stendhal

Inauguration du Pôle associatif et Centre-médico scolaire Gisèle Halimi

Il accueille les associations :

- le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) - 02 48 24 00 19 - contact18@cidffcentrevaldeloire.fr

- le Planning Familial 18 - 07 81 70 06 46 - contact@planningfamilial18.fr

- Centre LGBTQIA+ Berry - 07 68 18 95 77 - centre.lgbtqia.berry@gmail.com

Selon la définition du Conseil de l’Europe « l’égalité entre les femmes et les hommes, c’est observer la même autonomie, responsabilité, participation et visibilité des deux sexes dans toutes les sphères de la vie publique et de la vie privée ». En dépit des avancées obtenues des luttes féministes, d’importantes inégalités demeurent entre les femmes et les hommes : une femme décède tous les deux jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, l’écart salarial entre les hommes et les femmes reste une donnée récurrente, les femmes sont davantage touchées par la précarité et elles restent minoritaires au niveau de la vie publique.

Ainsi, l’article 61 de la loi cadre n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit que les collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000 habitants doivent présenter préalablement au débat budgétaire, « un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elles mènent sur leur territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ».

La Ville de Bourges souhaite développer une politique intégrée de l’égalité à l’ensemble de l’action municipale, en partenariat avec les institutions et le secteur associatif.

La Ville de Bourges s'engage vontre le harcèlement de rue

Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Publication de la note obtenue par la Ville de Bourges en 2025 sur la base des données de l’année 2024

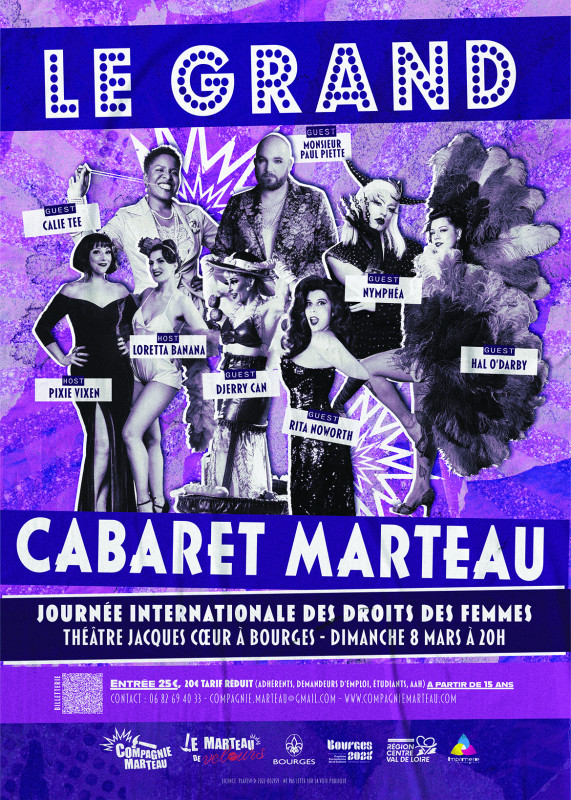

Cette politique doit progressivement investir les domaines de l’éducation, du sport, de la culture, de la santé, de la vie citoyenne, de l’égal accès et à l’usage équitable de l’espace public, de l’emploi, de l’accès aux responsabilités et associatives.

Rapport égalité Femmes-Hommes 2025

Rapport égalité Femmes-Hommes 2024

Rapport égalité Femmes-Hommes 2023

Rapport égalité Femmes-Hommes 2022

Rapport égalité Femmes-Hommes 2021

Inauguration du Square Gisèle Halimi

Conférence "INJONCTIONS & ENFANTEMENT"